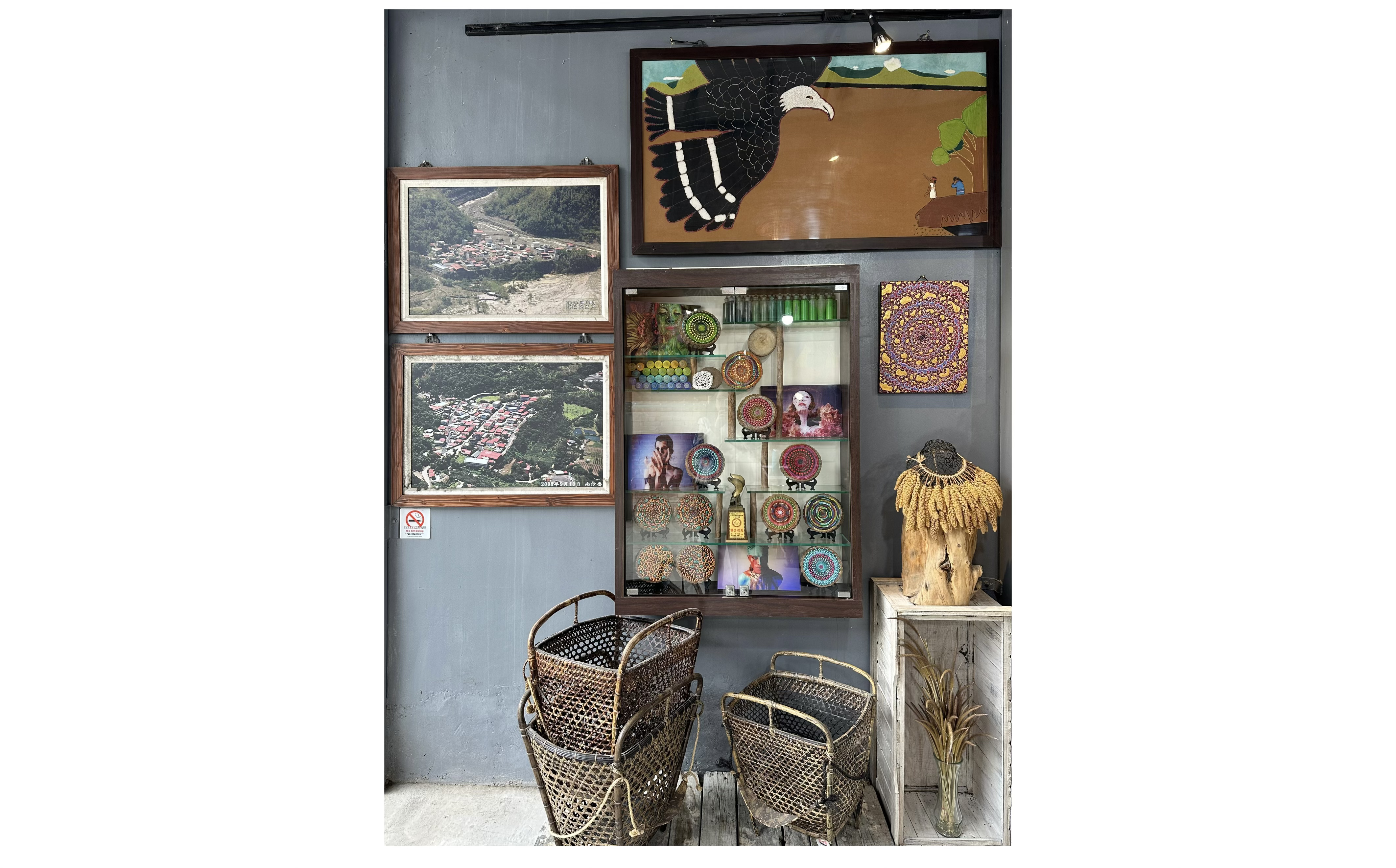

那瑪夏築夢工作室一隅,牆上照片展示著風災前後的南沙魯里部落,上方的貼布繡是母親林素雲根據布農族神話創作的,櫥櫃裡Aping的人體花藝攝影作品與弟弟書巴里的壓克力顏料彩繪作品交錯陳列。地上展示著傳統布農族採集用的籃子。(攝影:謝宇婷)

Aping參與弟弟書巴里個展的文宣。(攝影:謝宇婷)

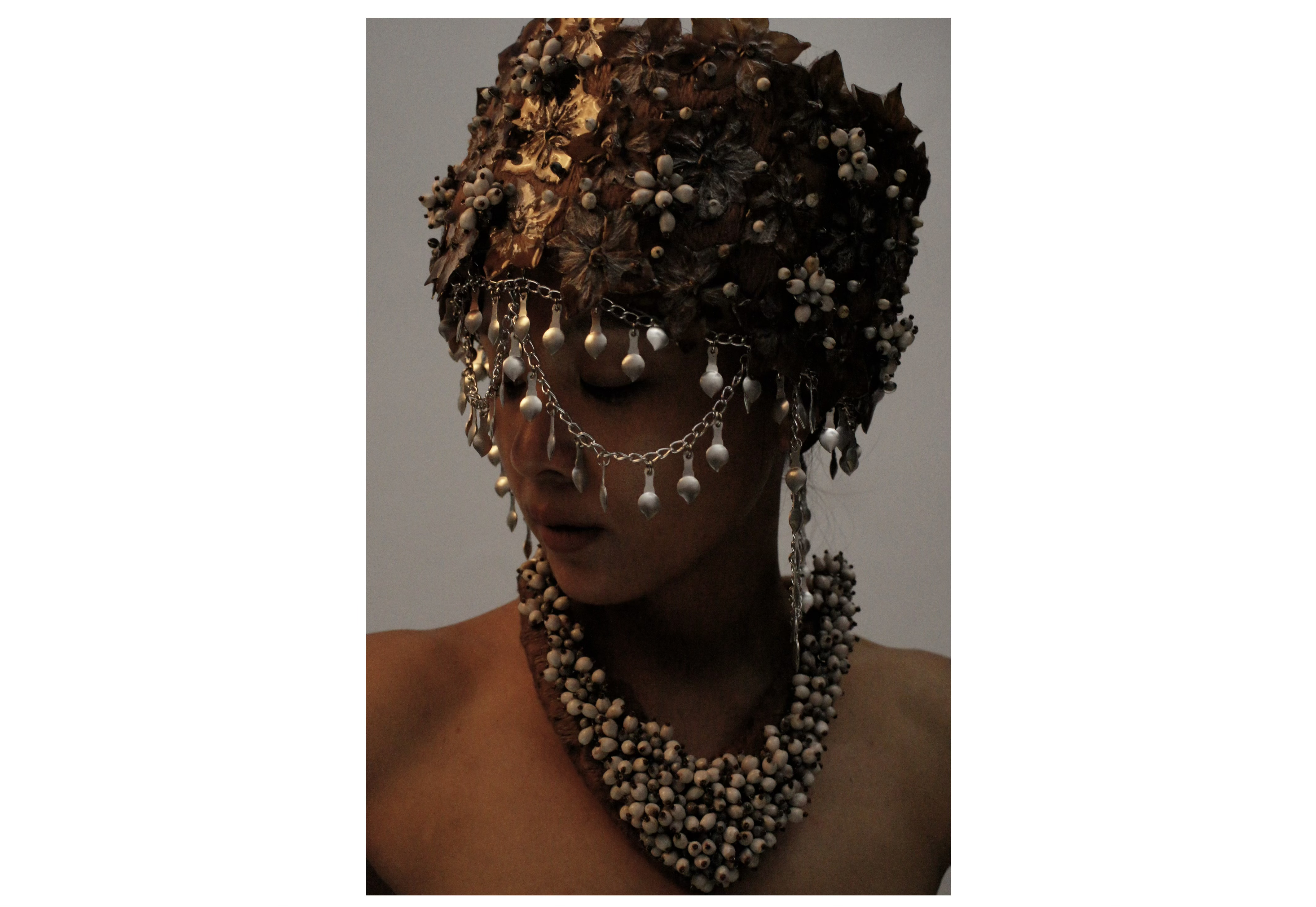

Aping作品《瘋面人物|植迷》(圖片提供:Aping)

(左)Aping作品〈重(叢)生〉,(右)〈重(叢)生〉中的巒大蕨造型裝置被綠葉包覆(圖片提供:Aping)

Aping工作室裡的植物素材庫,刻意空的一格代表著不需要拿取一切。(攝影:謝宇婷)